Анализ данных полученных в ходе исследования по методике «рисованный

апперцептивный тест» (РАТ)Страница 2

- гипертрофированный эгоцентризм;

- отсутствие широкого контакта со сверстниками.

Второй год исследование проводилось в разных возрастных периодах младший школьный и старший школьный возраст детей с интеллектуальной недостаточностью. Количественные показатели представлены в таблицах и диаграммах (приложение В) (рисунок 2).

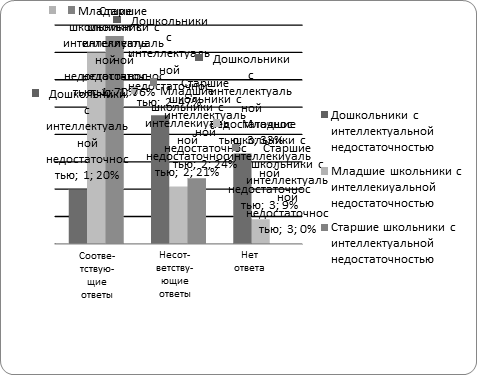

Рисунок 2 – диаграмма соотношения соответствующих и несоответствующих ответов по методике (%)

Анализ количественных показателей выявил, что:

- ответы детей с интеллектуальной недостаточностью младшего и старшего школьного возраста на большинство рисунков схожи, и при этом значительно отличаются от ответов дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (рисунок 2);

- нет категорических отказов от ответов;

- имеет наличие преобладания соответствующих ответов над несоответствующими в 5 случаях из 8 (70% к 21% - у младших школьников и 76% к 24% - у старших школьников).

Проводя качественный анализ полученных данных, нами отмечено, что, во-первых – в младшем школьном возрасте у детей с интеллектуальной недостаточностью сокращается число несоответствующих ответов по методике по сравнению с дошкольным возрастом, это связано с тем, что дети начинают осознавать и понимать изображенные на картинках ситуации межличностных отношений. У детей с интеллектуальной недостаточностью старшего школьного возраста количество несоответствующих ответов минимально (24%), дети хорошо ориентируются в изображенной ситуации, пытаются придумать сюжет, уточняют имена героев. Это также можно связать с тем, что у детей повышается возможность к социализации, а также сказывается работа психолого-педагогического коррекционного воспитания.

Во- вторых - следует отметить что чем, старше дети с интеллектуальной недостаточностью, тем меньше отказов и защитных реакций, богаче лексическая сторона ответов.

В-третьих - на картинках, где изображено более 2-х человек дети с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного возраста выделяют для рассказа часто только 2-е фигуры, а 3-й объект воспринимают, как положительный персонаж (учитель спешит на помощь), что отличает их от восприятия изображения у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Старшие школьники с интеллектуальной недостаточностью в рассказ включают и третью фигуру. Мы предполагаем, что это связано с недостаточно высоким уровнем обобщения понятий у дошкольников, поэтому часто в обобщенное понятие «человек» дети с интеллектуальной недостаточностью не включают ребенка, у младших и старших школьников данное обобщение уже сформировано. В-четвертых, чаще всего после предъявлении инструкции сохраняется тенденция рассказа детей младшего школьного возраста о взаимодействии взрослых, в основном это лица мужского пола (такая особенность наблюдается и у мальчиков, и у девочек). Старшие школьники включают в рассказ кроме взрослых уже и сверстников, присваивают им имена реально существующих детей. Мы объясняем эту особенность тем, что в старшем школьном возрасте значительно вырастает интерес к сверстникам как объектам межличностных отношений.

Математическая статистика нами использована для интерпретации данных исследования второй части эксперимента. Для данной обработки мы взяли Н-критерий Крускала-Уолиса. Критерий предназначен для оценки различий одновременно между двумя, тремя и т.д. выборками по уровню какого-либо признака. Он позволяет установить, что уровень признака изменяется при переходе от группы к группе, но не указывает на направление этих изменений [21, с. 42].

С помощью Н-критерия Крускала-Уолиса мы определим, различаются ли три группы испытуемых по показателям соответствия ответов с ответами, которые предполагаются содержанием рисунков.

Самоуправляющие механизмы личности (СУМ). Психогенные

факторы развития

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и педагогических, основаны на принципе обратной связи: субъект управления посылает команды исполнителю объекту и должен получить информацию о результате деятельности. Без такой обратной связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели деятел ...

Социально-психологические особенности процесса

дисциплинирования сотрудников органов внутренних дел. Влияние

авторитета руководителя на развитие дисциплинированности у сотрудников

Ответственность за состояние служебной дисциплины в органе внутренних дел, в соответствии со ст. 35 «Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации», несет начальник. Его обязанности по поддержанию служебной дисциплины определены также названным нормативным актом и сводятся к следующему: проявлять высокую требовательно ...

Анализ результатов переговоров

Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что все (когда-то, как-то и чем-то) заканчивается. Заканчиваются и переговоры. Хорошо, если их результатом оказывается взаимовыгодное соглашение, плохо, если время оказалось потраченным впустую. Однако для профессионального управленца переговоры заканчиваются не вмиг их протокольного оконча ...