Самоуправляющие механизмы личности (СУМ). Психогенные

факторы развитияСтраница 1

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и педагогических, основаны на принципе обратной связи: субъект управления посылает команды исполнителю объекту и должен получить информацию о результате деятельности. Без такой обратной связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели деятельности.

Человек по отношению к своей деятельности является объектом и субъектом управления. Он принимает решение, дает сам себе команду, обходит или перепрыгивает ее, при этом контролируя свои действия. Такое совмещение функций объекта и субъекта управления называют самоуправлением.

Человек – это совершенная самоуправляющаяся и саморегулирующаяся система, уровень самоуправления является одним из главных характеристик личностного развития.

Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему воспитательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, являясь тем самым активным регулятором собственной психической деятельности.

Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходит как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть регулируется личностью «изнутри».

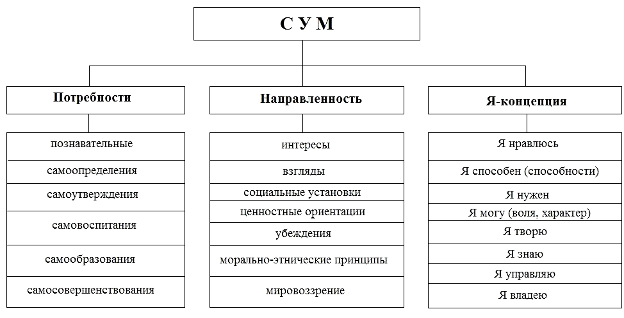

Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три качества - психогенные факторы развития (рис. 1):

потребности;

направленность;

Я-концепция.

Рисунок 1 - Самоуправляющие механизмы личности

Потребности - это фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду, в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности человека.

Потребности можно разделить на:

материальные (в пище, одежде, жилье);

духовные (в познании, эстетическом наслаждении);

физиологические;

социальные (в общении, труде, общественной деятельности).

Духовные и социальные потребности формируются общественной жизнью человека.

Потребности не остаются неизменными, но меняются и совершенствуются в зависимости от роста общей культуры человека, его знаний о действительности и отношений к ней.

Согласно классификации Т.Каверина, иерархия потребностей может быть выстроена следующим образом.

Потребность в безопасности:

- открытие ребенка к миру и получение удовлетворения от общения с ним;

- потребность в позитивном самовосприятии и самоутверждении;

- потребность быть личностью.

Потребность в эмоциональном общении:

- потребность в эмоциональном насыщении;

- потребность в общении;

- нравственные потребности.

Ориентировочная (исследовательская) потребность:

- потребность в свободе;

- потребность в познании;

- потребность в осмысливании смысла жизни.

Потребность в последовательной двигательной активности:

- потребность в восстановлении энергии;

- потребность в самореализации;

- потребность в преодолении возникающих трудностей.

Потребность в творчестве и духовном развитии является результирующей «подводящей обобщение» под развитием потребностей.

Направленность представляет собой совокупность устойчивых и относительно независимых от ситуаций мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.

Интересы - осознанная форма направленности, служащая побудительной причиной действия личности. Познавательный интерес-стремление к изучению, познанию объекта. Социальный интерес-основа социальных действий индивидов или социальных групп, связанная с объективными условиями и существования.

Убеждения, взгляды - субъективные отношения личности к окружающей действительности и своим поступкам, связанные с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руководствуется.

Социальные установки - готовность, предрасположенность к определенным социально-принятым способам поведения.

Ценностные ориентации - направленность сознания и поведения на общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к тем или иным из них.

Мировоззрение - упорядоченная система взглядов и убеждений личности (политических, философских, естественнонаучных и других).

Я-концепция - относительно устойчивая более или менее осознанная, переживаемая как неповторимая система представления индивида о самом себе, на основе которой он строит взаимодействие с другими людьми и относится к себе.

Исследованием Я-концепции и ее влиянием на поведение человека занимались такие известные психологи как У.Джемс, К.Роджерс, Дж.Мид, Э.Эриксон, Р.Бернс и многие другие.

Знания о себе, самооценка и намерения по отношению к самому себе, появляются в результате сравнения себя с другими людьми.

О важности режима

И все же есть общие рекомендации, согласно которым надо регулировать свою жизнь. И в первую очередь — это режим как общая организация всего личного времени. Составление режима является первым этапом регулирования вашего времени.

Что такое режим? Это общая схема главных бытовых этапов, это разделение суток на крупные основные отрезки вр ...

Понятие о мышлении

Глубокое и всестороннее познание действительности возможно лишь при участии мышления, являющимся высшим познавательным процессом. Если в ощущениях реальность отражается отдельными своими сторонами, качествами, признаками, а в восприятиях - в совокупности всех этих качеств, то посредством мышления осуществляется анализ таких особенностей ...

Развитие

Развитие памяти начинается в первые месяцы жизни ребенка и проявляется в условных рефлексах (прекращение плача, когда в комнату входит мама). К полугоду ребенок начинает узнавать предметы. Затем увеличивается и круг узнаваемых предметов, и длительность сохранения образов памяти. Значительно позже появляется воспроизведение. Развитие пам ...